爆竹,民间又称之为“爆仗” “花鞭”或“响鞭”

爆竹,民间又称之为“爆仗” “花鞭”或“响鞭”

爆竹,又称民间“爆战” “鞭子”或“鞭子”等。每逢除夕,家家户户都会出来燃放鞭子。大街小巷爆竹的声音映衬着人们的笑脸,使节日气氛格外浓厚。

年夜饭前,人们喜欢放爆竹,俗称“闭门炮战”;到了儿子的时候,人们用猛烈的爆竹声驱逐鬼魂迎接新年;正月初一,又是一个爆竹,叫“开门炮战”,三个叫“连中三元”,四个叫“福、禄、寿、喜”,六个叫“六六大顺”,一串百个小鞭炮叫“百子爆”,让爆炸的鞭炮纸屑覆盖自己的门。则被称作 “满地钱”。

爆竹在中国已有2000多年的历史。在古代,它是一个可以通过燃放爆竹来驱除鬼魂的镇物。

传说中国古代有一个叫“年”的怪物,头长尖角,凶猛而异常。“年”在海底生活了很长一段时间,但每年除夕,它都爬上岸吞下牲畜来伤害生命。因此,每年除夕,村里的人们都会帮助老人和年轻人,逃到山上,以避免“年”的伤害。

一年的除夕夜,人们忙着收拾东西,逃到山里。这时,一位白发老人来到村子的东边。他告诉一位妻子,只要他被允许在她家住一晚,他就可以把“年”兽赶走。每个人都不相信。妻子建议他上山躲避,但老人坚持要留下来。当人们看到他无法阻止他时,他们上山躲避。

当“年”兽准备像往年一样闯入村庄肆虐时,突然传来爆竹声,“年”浑身发抖,再也不敢往前走了。原来“年”兽最怕红,怕火,怕爆。这时,门开了,我看到院子里一个穿着红袍的老人笑了。“年”兽惊呆了,匆匆逃走了。

第二天,当人们从山上回到村子时,他们发现村子是安全的。直到那时,他们才突然意识到白发老人是帮助每个人驱逐“年”动物的神仙。同时,人们还发现了白发老人驱逐“年”动物的三个法宝,其中一个是燃放鞭炮。之后,每年的这个时候,家家户户灯火通明,守更待岁,燃放鞭炮。这种习俗越来越广泛,成为中国民间最隆重的传统节日“新年”,燃放鞭炮也成为新年的重要习俗。

史料还记载了类似的说法。《神异经》中西汉东方朔说,西方深山中有一种长尺余的鬼,叫“山楂”。它是让人得寒热病的鬼魅,吓跑它,让人得到吉利和平。据说山楂怕火怕噪音,所以人们想出了应对的办法,就是把竹筒放在火堆里烧,让竹节在燃烧时发出剥落的声音吓跑山楂。这大概是制作爆竹最早有迹可查的方法。

六朝时期,人们已经形成了过年燃放爆竹的习俗。南朝梁代宗教在《荆楚岁时记》中说:“正月一日也是三元之日。《史记》叫端月。鸡鸣起来,先在庭前爆竹燃草,以辟山为恶鬼。”这就是后来“开门炮战”的由来。

瘟疫在唐初爆发。一个叫李田的人把硝石放在竹筒里,点燃后发出更大的声音和更强烈的烟雾。结果,它驱散了山区的瘴气,阻止了疾病的流行。这是最早的硝化爆竹原型,后来被称为“爆炸杆”。火药发明并广泛使用后,在宋代,爆竹被用纸头筒扎火药和麻茎包火药编成串,当时被称为“编炮”(即鞭炮)。《通俗编排优》记载了爆竹的演变过程:古爆竹。所有的真竹都很受欢迎,所以唐诗也叫爆竿。后人卷纸为之,称为“爆竹”。

自唐宋以来,燃放爆竹已成为世界各地的习俗。后来,燃放爆竹不再仅仅是为了驱鬼辟邪,而是在节日期间。

-

- 消失在观众视野快要被遗忘的功夫明星钱小豪,因一件事而前途尽毁

-

2025-01-08 04:40:59

-

- 王皓为何不及马琳?恩师离任不发声,马琳为师出头遭除名前景广阔

-

2025-01-08 04:38:44

-

- 四本看了会上瘾的重生创业类小说,本本口碑极佳,书荒了别错过

-

2025-01-08 04:36:29

-

- 世界上盛产美女的几个国家 看看有没有惊艳到你

-

2025-01-08 04:34:15

-

- 黑子病席卷北京漫展 新井里美邀你开抢BICAF早鸟票

-

2025-01-08 04:32:00

-

- 范红卫:从默默无闻到中国女首富的奋斗传奇

-

2025-01-08 04:29:45

-

- 错误使用儿童吸汗巾将是“弊大于利”

-

2025-01-08 04:27:30

-

- 潮汐时代,清洁能源还是生态,你的选择是哪个?

-

2025-01-08 04:25:16

-

- Flyme7五月中旬推送体验版,关于Flyme7各种问题详答

-

2025-01-08 04:23:01

-

- DNF角斗场第六季即将到来,快速拿PK光环简略(初级教程)

-

2025-01-08 04:20:46

-

- 河北涿州影视城

-

2025-01-06 13:54:13

-

- 龟龟你真是直播鬼才 主播药水哥再创新梗您配吗刷爆各大直播间

-

2025-01-06 13:51:58

-

- 打板是什么意思?

-

2025-01-06 13:49:43

-

- 丑闻为何都被叫做xx门

-

2025-01-06 13:47:29

-

- 网红芝士热狗棒做法来喽!简单方便,是可以拉丝的哦!

-

2025-01-06 13:45:14

-

- 佟掌柜女生的烦恼系列表情包|我想吃肉

-

2025-01-06 13:42:59

-

- 世界杯冠军在手,四国足坛闯荡,枪手后防基石27岁却惨遭清洗

-

2025-01-06 13:40:45

-

- 跑跑卡丁车拖漂怎么按 拖漂指法教学带你超神带你飞

-

2025-01-06 13:38:30

-

- 常书欣功成名就后作品水准逐步下降,是江郎才尽还是他人代笔?

-

2025-01-06 13:36:15

-

- 不换号:教你如何快速换成腾讯王卡或者蚂蚁宝卡

-

2025-01-06 13:34:00

突发!所有无版权资源全部下架,打擦边球的人人视频,也要凉了

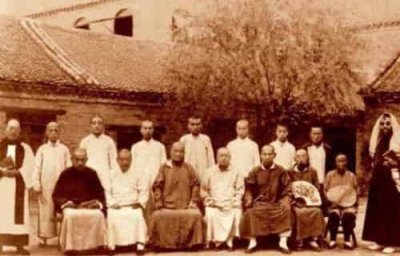

突发!所有无版权资源全部下架,打擦边球的人人视频,也要凉了 开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓

开封犹太人在中国17个姓氏,实际上只有七姓八家,现存6姓