志愿军手中的王牌“喀秋莎火箭炮”,打起来过瘾,可缺点也很明显

志愿军手中的王牌“喀秋莎火箭炮”,打起来过瘾,可缺点也很明显

1951年6月,随着抗美援朝第五次战役的结束,朝鲜战场上形成了两年多的边打边谈的局面,由于在一系列关键问题上未能达成一致认定,以美国为首的联合国军希望能在战场上形成优势,以便在谈判中争取主动权,为此这一年的8月开始,联合国军开始采取逐步推进的方式,连续发动了秋冬季攻势,并发起了空中绞杀战,意图切断志愿军后方补给。

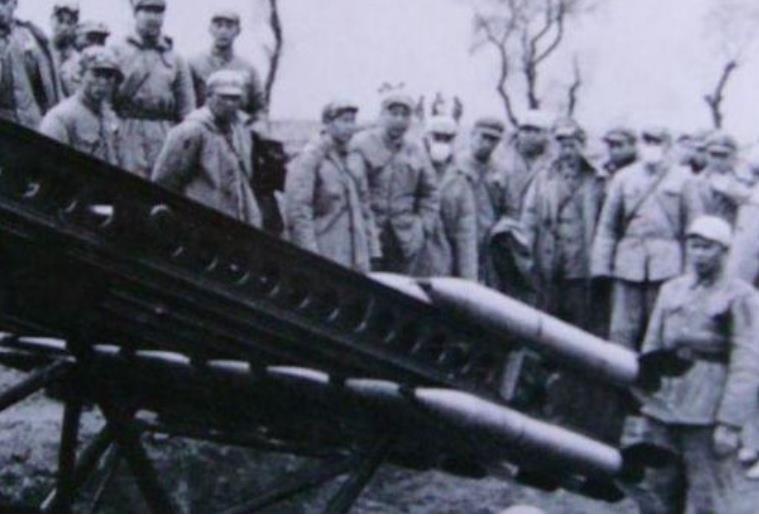

事实上随着抗美援朝的深入,志愿军后勤建设虽然仍步履艰难,但武器装备方面,由于缴获部分美械装备以及争取的苏械装备外,志愿军的火力水平也有了很大的提升,特别是在1951年9月1日,炮兵21师带着一款杀器来到了朝鲜战场上,将给敌人带来最大的心里震撼。

而这款杀器就是喀秋莎火箭炮。

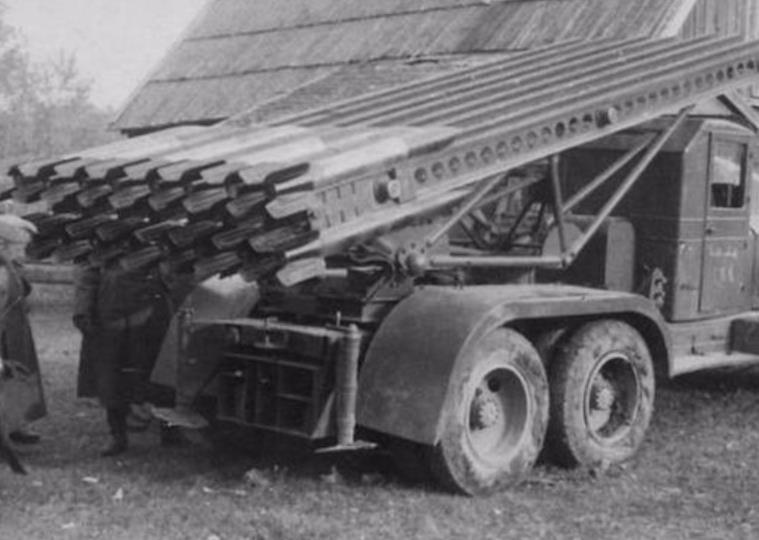

喀秋莎火箭炮是苏联在二战时期研发的一款武器装备,全称是BM-13火箭炮,它装在重型卡车上,一次性可装填16枚132毫米的火箭炮,这种大杀器第一次登上战场,是在1941年的7月14日,打得纳粹德国丢盔卸甲,后来才打听到是一款苏联的新式火箭炮,由于发射时有管风琴的声音,所以德国纳粹称之为是“斯大林的管风琴”。

可苏联人更愿意称之为是喀秋莎,后来在抗美援朝期间,被苏联援助给了中国,当然这个援助也并不是没有代价,而且求人的滋味也并不好受,苏联一开始并不同意喀秋莎火箭炮援助中国,后来才勉强同意。

其实早在1949年我军就利用东北比较好的共轭条件研制出过火箭弹,为国产102毫米火箭弹,不过局限于当时中国工业水平,该武器并不能完全实现大规模量产,更为关键的是,性能也不够稳定,所以装备BM-13火箭炮也就成了迫在眉睫。

喀秋莎火箭炮第一次登上抗美援朝战场,就带给敌人强烈震撼,美军两个营直接报销,对面的美军甚至以为我军是使用了原子弹,上甘岭战役时,喀秋莎火箭炮两轮齐射,一瞬间打出384枚火箭弹,仅13分钟,敌人对面的阵地一片火海,直至金城战役时,喀秋莎火箭炮更是一次性来了69轮齐射。

喀秋莎火箭炮打起来虽然火力很猛,看起来也很过瘾,可实际上也存在很多问题。

一个最大的问题就是弹药消耗,喀秋莎火箭炮一次齐射就要消耗不少的弹药,我军在抗美援朝时组建了两个火箭炮师,其中炮兵第21师最早投入战场,一个师就装备了120辆喀秋莎火箭炮,按照一次齐射16枚计算,120辆喀秋莎就要打出将近2000枚,以志愿军的后勤能力,后续的装备和补充就是一个最大的问题。而二战时期苏联,也不敢多打几次大规模的齐射原因正在于此。

另外,喀秋莎火箭炮的弹药,以我国当时的工业水平,无法生产,所以全凭进口,价格十分昂贵,据说上甘岭战役是,炮兵209团在11月3日两轮齐射发射了800多发火箭炮,虽然打掉了500多敌人,可事后遭到志愿军副司令陈赓的责骂:“当年苏联也舍不得这样啊,一发炮弹要8两黄金”,相当于中产家庭一年的收入。

不仅如此,参加上甘岭战役的志愿军第15军军长秦基伟后来也批评209团,不该擅自做主打掉几百发炮弹,据说209团在发射时还打出了一发哑弹,秦基伟立刻下令要求战士连夜找回来。

还有一个问题是,喀秋莎火箭炮本身属于过时产品,覆盖面虽然大,但射程仅有8公里左右,也就是说一到开战时,喀秋莎火箭炮必须非常靠近前沿,加上喀秋莎火箭炮体积偏大,如果要进入战场,势必要遭到美军轰炸机的轰炸,而事实上在苏联喀秋莎火箭炮也基本上已经是淘汰产品,诸如RPG——2火箭筒对坦克有奇效,彭总1955年苏联见到这款装备的时候,还曾感慨,如果战场上能有这样一款杀器那该多好。

-

- 中华花龟介绍

-

2024-09-13 09:15:11

-

- 麒麟的50种纹身造型!

-

2024-09-13 09:12:55

-

- 上海第一富豪诞生了,控制4家上市公司,坐拥1450亿的个人身家

-

2024-09-13 09:10:39

-

- 朝鲜火星-15洲际导弹,15000公里,正好轰到美国胳肢窝里

-

2024-09-13 09:08:23

-

- 央视今晚还是不转播国足比赛

-

2024-09-11 13:54:53

-

- 蚂蚁集团将向全体股东分红

-

2024-09-11 13:52:37

-

- 辛纳首夺美网冠军

-

2024-09-11 13:50:22

-

- 中汽协:8月汽车销量同比下降5%

-

2024-09-11 13:48:06

-

- 英国凯特王妃已完成化疗治疗

-

2024-09-11 13:45:50

-

- 祝贺!谷爱凌收获第15个世界杯冠军

-

2024-09-11 13:43:34

-

- 华为正式发布全球首款三折叠屏手机,售价19999元起

-

2024-09-11 13:41:18

-

- 台风眼里风最大?不,台风眼里基本没风

-

2024-09-11 13:39:03

-

- 世预赛国足0-7惨败于日本,暂列积分榜倒数第一

-

2024-09-11 13:36:47

-

- 俄罗斯军队将参加中方“北部·联合-2024”演习

-

2024-09-11 13:34:32

-

- 钉钉被吐槽太复杂不好用!高管:是先进产品 需要去了解

-

2024-09-06 22:38:01

-

- BOE 第二代东方屏 10 月正式亮相,一加手机全球首发

-

2024-09-06 22:35:45

-

- 需求不及预期,沃尔沃汽车放弃到 2030 年全面实现电动化的目标

-

2024-09-06 22:33:29

-

- 黄仁勋再度抛售英伟达股票,今年 6 月至今已套现约 6 亿美元

-

2024-09-06 22:31:13

-

- LG Gram 16 Pro 亮相 IFA 2024:搭载英特尔 Lunar Lake 处理器

-

2024-09-06 22:28:57

-

- 上汽总经理:欢迎思域挑战名爵MG5 比你便宜2万还更好

-

2024-09-06 22:26:41

ISO储能领域首个技术委员会成立,我国机械储能领域标准全面迈向国际化

ISO储能领域首个技术委员会成立,我国机械储能领域标准全面迈向国际化 怼周鸿祎的程前,只是逞口舌之快吗?

怼周鸿祎的程前,只是逞口舌之快吗?